フラッシュメモリとは、記憶装置の1つであり、電源を切っても記憶内容が維持される、不揮発性の半導体メモリ・ROMです。本来、ROMは、データの消去や書き込みができませんが、フラッシュメモリは、例外的にデータの消去や書き込みができるROMです。

フラッシュメモリは、主にデジタルカメラ等の記憶媒体であるメモリーカードや、PCに接続するUSBメモリとして普及しています。

フラッシュメモリ(フラッシュROM)の4つの特長

フラッシュメモリには、主に次の4つの特徴があります。

- 電源を切ってもデータが残る不揮発性メモリのひとつ

- ROMのひとつであるが、書き込みが可能

- 容量が大きい

- 大量のデータを一度に消去できる

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

特長1:フラッシュメモリは不揮発性

不揮発性メモリ・揮発性メモリとは

不揮発性メモリとは、電源を切っても記憶内容が維持される半導体メモリです。

反対に、電源を切ると記憶していた情報が失われる半導体メモリを揮発性メモリと言います。

不揮発性・揮発性とは

なお、電源を切っても記憶内容が維持される性質を「不揮発性」といいます。

逆に電源を切ると記憶内容が維持されない性質を「揮発性」といいます。

ポイント

- フラッシュメモリは電源を切っても記憶内容が維持される不揮発性メモリ

特長2:ROMなのに書き込みができる

ROM(ロム)・RAM(ラム)とは

ROMとは、Read Only Memory(リード・オンリー・メモリ)の略で、読み出し専用のメモリで、電源を切っても記憶されたデータが消えない不揮発性のメモリです。製造時などに一度だけデータを書き込むことができ、利用時にはデータの読み出ししかできません。

反対に、電源を切るとデータが失われる性質(揮発性)を持ち、読み出しと書き込みが可能なメモリをRAM(ラム)と言います。

フラッシュメモリは技術的にはROMの一種ですが、例外的に書き込みができます。

ROMとRAMの違い・比較の一覧

| 用途 | 電源OFF時 | |

|---|---|---|

| ROM | 読み出し専用 | 内容保持 |

| RAM | 読み書き可能 | 内容破棄 |

ROMやRAMについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

ポイント

- フラッシュメモリは、技術的にはROMの一種

- フラッシュメモリはROMでありながら、例外的に書き込みが可能。

特長3:容量が大きい

フラッシュメモリの他にも、書き込みができるROM・不揮発性メモリの一種として、「EEPROM」があります。

EEPROMは、バイト単位での書き込み及び消去ができましたが、構造が複雑なため大容量化には向かない、という欠点がありました。

このようなEEPROMの欠点を改良したのがフラッシュメモリです。

フラッシュメモリでは、消去・書き込み機能をバイト単位ではなく、ある一定の長さ(ブロック単位)に制限しています。これにより、大容量化を可能にしています。

ポイント

- フラッシュメモリは大容量

- フラッシュメモリは、消去・書き込み機能をバイト単位ではなく、ある一定の長さ(ブロック単位)に制限している

特長4:大量のデータを一度に消去できる

フラッシュメモリは、バイト単位ではなく、ブロック単位でデータを消去するため、大量のデータを一度に消すことができます。

その様子をカメラのフラッシュに例えて、「フラッシュメモリ」と呼ばれています。

フラッシュメモリ(フラッシュROM)の種類

フラッシュメモリは、構造によりNOR型フラッシュメモリ、NAND型フラッシュメモリの2つがあります。

NOR型フラッシュメモリ

NOR型フラッシュメモリの特徴

- 書き込み速度が遅い

- データの信頼性が高い

NOR方フラッシュメモリは、NAND型フラッシュメモリと比較すると、書き込み速度は遅いのですが、データの信頼性は高いです。このため、NOR方フラッシュメモリは、ファームウェアの格納などで使用されています。

NAND型フラッシュメモリ

NAND型フラッシュメモリの特徴

- 書き込み速度が速い

- データの信頼性は高くない

- 大容量化しやすい

NAND型フラッシュメモリは、NOR型フラッシュメモリと比較すると、書き込み速度は速いのですが、データの信頼性が高くありません。このため、エラー訂正を行うコントローラが必要になります。

NAND型フラッシュメモリは、大容量化しやすいため、メモリーカード、スマートフォン、このあと紹介するUSBフラッシュメモリやSSDなどで使用されています。

以上のようにフラッシュメモリを用途に合わせて使いわけることで、製品のコストダウンや性能の向上が可能になります。

ポイント

- NOR型フラッシュメモリ=書き込み速度が遅いがデータの信頼性は高い

- NAND型フラッシュメモリ=データの信頼性は高くないが書き込み速度が速い、大容量化しやすい

USBフラッシュメモリとは

USBフラッシュメモリ=USBメモリ

USBフラッシュメモリとは、USBという規格を用いた外部記憶装置です。一般的に、USBメモリと呼ばれています。USBフラッシュメモリは、着脱・持ち運びが容易なため、データの移動によく用いられています。通常、USBフラッシュメモリの中にはNAND型フラッシュメモリが内蔵されています。

USBフラッシュメモリのメリット:持ち歩きやすさ

USBフラッシュメモリの最大のメリットは、着脱・持ち運びが容易なことです。軽量で小さいため、データを簡単に持ち歩くことができます。

USBフラッシュメモリのデメリット:寿命が短い

USBフラッシュメモリのデメリットは寿命が短いことです。前述の通り、USBフラッシュメモリにはNAND型フラッシュメモリが内蔵されています。その特性上、書き込み動作に伴い記憶素子が劣化していきます。このため、頻繁に使用すると寿命が短くなります。

USBフラッシュメモリの寿命は、低価格のものだと1~2年だと言われています。品質の良いUSBフラッシュメモリの中には10年使用できるものもあります。

しかし、一般的なUSBフラッシュメモリは、データの長期保存には適していないため、あくまでも一時保管や移動時の使用に留めた方が良いでしょう。

ポイント

- USBフラッシュメモリは、USBという規格を用いた外部記憶装置

- USBフラッシュメモリのメリット=着脱・持ち運びが容易

- USBフラッシュメモリのデメリット=寿命が短い

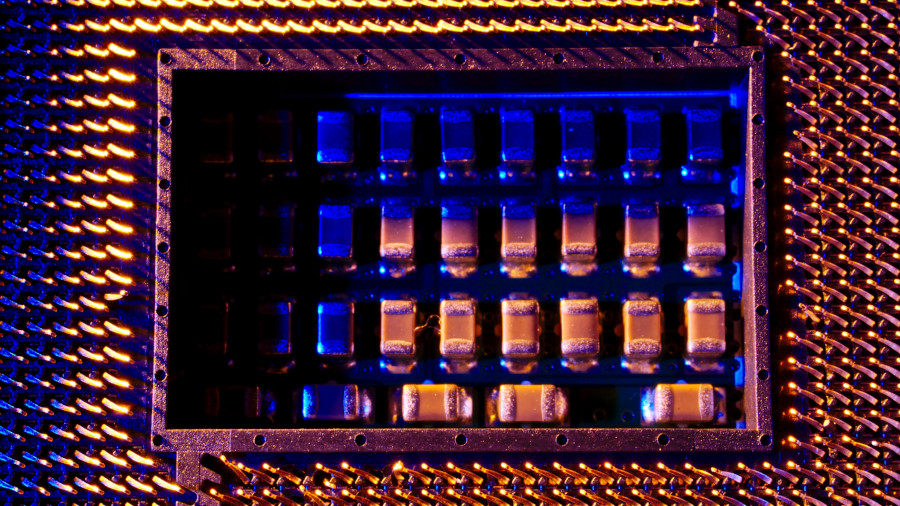

フラッシュメモリを採用したSSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは

SSDとは、補助記憶装置の一つで、主にPCに使用されています。SSDは、HDD(ハードディスクドライブ)の代替デバイスとして登場しました。

HDDでは磁気ディスクが記憶媒体となりますが、SSDにはNAND型フラッシュメモリが採用されています。このため、SSDは、アクセス速度がHDDよりも速いという特徴を持っています。

ポイント

- SSDは、フラッシュメモリを採用した補助記憶装置

- SSDにはNAND型フラッシュメモリが採用されている

- SSDは、アクセス速度がHDDよりも速い